文章分享ARTICLE

助人者也需要被關注-社工也需要喘息

我們每個人在成長過程中多少都有一些成長中的創傷經驗,不管是原生家庭中的「重男輕女」、手足間長輩們無心或有意的「比較」或是學校中和同學、師長們的互動或者場場考試中的競賽等等,對我們多少都有影響。試問如果我們沒有機會去整理自己的傷痛卻要帶著自己的傷痛去陪伴別人的傷痛那是多麼殘忍的歷程?

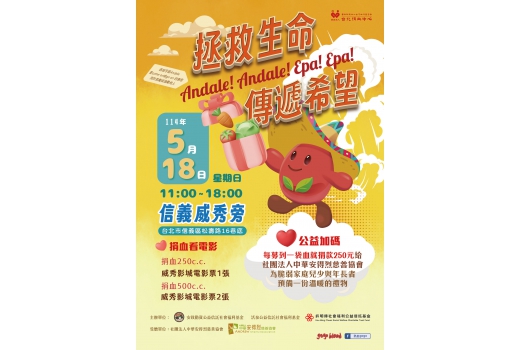

【公益放送】"安得烈! 安得烈! EPA! EPA!"

日前由安致勤資公益信託福利基金、活泉公益信託社會福利基金、許明傳社會福利公益信託基金聯合主辦的「拯救生命 傳遞希望」捐血活動,

儘管當天下著雨,但仍沒有減低大家的熱情,募得了275袋血,加上網路集氣留言,主辦單位總計捐出10萬元支持協會的服務工作。

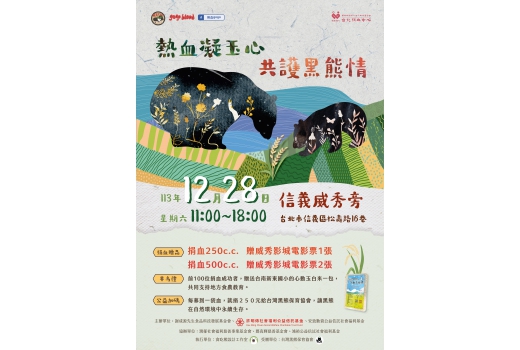

熱血凝玉心,共護黑熊情

以玉山為主題概念,黑熊作為其中美麗又有代表性的存在,邀請大家共同挽起袖子,捐血不僅助人助己,這次活動還有公益加碼,每袋熱血由主辦單位捐款250元,所得將支持台灣黑熊保育協會進行更多保育行動與實踐。

連三天愛心包場 黎明教養院生開心看電影

傳揚「愛」的理念,許明傳社會福利公益信託基金,連續三天,邀請花蓮黎明教養院的服務使用者們,前往電影院觀看《臺灣超人》紀錄片,並以「包場」的方式,讓服務使用者們能不必擔心他人眼光,安心觀賞電影。

小星與空空鳥│兒童身體自主權宣導計畫

我的感覺很重要——培力兒童身體自主權的重要性

過去教導孩子免於性侵害的方法多是「自我保護」,然而保護身體的概念與身體自主權密不可分。只有兒童了解自己的身體感覺與界限,才能分辨並應對不舒服的感受。

我們希望兒童不僅認識自己的身體部位和隱私處,更重要的是能夠掌握自己身體,並能夠主張自己身體的權利。

【董氏新聞】法務部「2022戒菸就贏比賽」戒菸成功8組幸運得獎組齊聚雲林第二監獄

法務部矯正署舉辦公開檢測、戒菸分享暨頒獎典禮

高雄監獄的林同學與王同學 雙坐輪椅也要前來接受公開檢測證實成功戒菸

終身義工陳淑麗,義工周子寒、李㼈與唐玲等共同為收容人加油打氣

【董氏新聞】2022戒菸就贏比賽「臺北市學生助人戒菸特別獎」頒獎典禮

為鼓勵戒菸,「2022戒菸就贏比賽」臺北市率先加碼,專設「臺北市學生助人戒菸特別獎」,讓就讀臺北市公私立國小至高中職學生,可以擔任「特別見證人」,協助與鼓勵同住親屬一起報名戒菸。「臺北市學生助人戒菸特別獎」設獎金3萬元三組,由「許明傳社會福利公益信託基金」捐贈。今三組幸運的戒菸成功得獎候選組已通過初步訪視、檢測與簽下戒菸切結書。今齊聚由臺北榮總家醫部賴志冠醫師公開檢測與確認戒菸成功後,隨即進行頒獎。

【董氏新聞】「2022戒菸就贏比賽」成功戒菸得獎候選組公開檢測暨頒獎典禮

60歲老菸槍說戒就戒 獲首獎30萬元 直呼「戒菸是愛的具體行動」!

第一組報名參賽的陳時中部長戒菸滿月、贏得「健康支票」一紙

「2022戒菸就贏比賽」得獎名單揭曉!得獎組中大多是因為「愛的力量」而立志戒菸,除了家人的愛還有就是同事愛,同事不管是熱心勸戒、一起團報戒菸或是體諒戒菸辛苦不揪吸菸,都是能成功戒菸的關鍵。

感謝許明傳公益信託 支持春菊馨家園服務

家庭的日常生活是什麼模樣?對於來到家園安置的女孩們多數難以想像,在她們過往的生命裡往往有著不平凡的童年時光,而那些不平凡也成為家庭圖像的缺角,童年時期的女孩們被疏忽照顧、遭受暴力或性的傷害、被轉手許多不同的照顧者,或最終到街頭求生。

【主題報導】當孩子進入安置,就踏上離家的路途(下)

「家園」如何成為兒少最佳利益的堡壘

相較於機構面臨人力不足、不能自收個案而影響機構存續,一個個迫在眉睫的現實;談論什麼是「兒少最佳利益」似乎美好得不夠真實,「公約的性質是很抽象的,講不出個所以然,到底兒少最佳利益是什麼?」東吳大學人權學程助理教授林沛君嘗試具體說明,安置工作落實《兒童權利公約》可能面臨的困境:「《兒童權利公約》沒有SOP,沒有SOP所以很難操作。」

【主題報導】當孩子進入安置,就踏上離家的路途(上)

「不要把我關在這裡!」孩子嘶吼著,憤怒足以燎原。

「為什麼我不能回家……?」除了自責和納悶,她沒有過多的情緒,只希望

有人能給她一個答覆。

「究竟我什麼時候才可以回家?」把眼睛投以地板、望得很深很深,如同他

的哀傷。

兩年六個月。

一個孩子遭到家外安置,平均會待上兩年六個月。

許多孩子的人生在安置的那一天像是被按下暫停鍵,卡在各類安置系統與國

家照顧體系的狹隙之間,動彈不得。

回家,是安置的最終靶心。